Mi sento di dover fare un post al riguardo perché inquietato dall'animoso spirito mostrato dai miei connazionali nel reagire alla privatizzazione1 dell'acqua. Evidentemente un concetto così semplice come dover pagare per un bicchiere d'acqua è riuscito a penetrare la spessa coltre di fascinazione del progresso mista a culto dell'imprenditoria selvaggia che attanaglia questo paese. Quindi se fino ad oggi sono riusciti a far privatizzare praticamente tutto delegando sempre di più i poteri del popolo ai privati oggi si dedicano alla rivoluzione tanto cara ai nostri media: quella digitale. Quindi a suon di click, di condivisione selvaggia su Facebook e cinguettii su Twitter stanno facendo ferro e fuoco. Quello che sfugge all'imberbe massa è che un semplice wipe di memorie fisiche potrebbe persino cancellare ogni traccia della loro rivoluzione. Se non è modernità questa.

Ad ogni modo mentre osserviamo gli sciacalli finir di spolpare le carni della carcassa putrescente delle nostre democrazie2, volevo provare una disperata opera di salvataggio dall'isteria puntando l'attenzione su un oggetto bello. Si tratta di un corto prodotto dal governo danese, che fa parte dell'Europa proprio come il nostro paese fino a prova contraria, e parla di Bolivia e di diritto all'acqua pubblica. Non c'è bisogno di sottotitoli, perché non vi sono parole, così come è apprezzabile l'ottimo tratto e stile grafico appropriatamente scelto per la narrazione di questo adattamento di un antico mito Ayoreo (popolo indigeno del Chaco Boreal). E la storia è talmente semplice che non ci vuole chissà quale interpretazione per individuare i capitalisti cattivi negli omoni in giacca. Non sto ad elencare nemmeno tutti quelli che han collaborato alla realizzazione3, lasciando ai poteri di Google e alla spiegazione che trovate all'account vimeo del regista francese il grosso del lavoro. Questo perché non è che mi interessi molto comunicare informazioni ovvie, ma piuttosto far passare il concetto che principi basilari come il dover esser contro la privatizzazione delle risorse e del bene comune siano ben chiari ad un Boliviano qualsiasi, mentre da queste parti sembra quasi che bisogni fare una missione porta per porta. Come il testimone di Geova che ha bussato alla mia porta ieri che voleva spiegarmi qualcosa dell'Apocalisse, vedo lo sciame di poveri derelitti affannarsi per sproloquiare su ciò che non si dovrebbe spiegare. Il difetto non è in trasmissione, ma in ricezione. Bisognerebbe crescere prima individualmente in questi tempi duri e avvelenati. E magari imparare un po' di umiltà da un Boliviano qualsiasi prima di diventare un venditore porta a porta dell'ovvio.

1. So poco della questione e forse il termine è improprio. Mi si perdoni se non ho voglia né tempo di andare a documentarmi, ma sono tipicamente contro qualsiasi corsa allo smembramento degli enti pubblici e quindi andrò a votare nel prossimo referendum abrogativo. Purtroppo, allo stesso tempo, mi annoiano talmente tanto i cantori della rivoluzione e dell'ovvio che il disamore per la politica è la scelta migliore in questi tempi moderni.

2. Non ho inventato io questa fine metafora, ma non ricordo dove l'ho letta.

3. Obbligo di citazione però per Luzmila Carpio ambasciatrice onoraria della Bolivia in Francia e famosissima cantante Quechua, che al contrario del credere comune è una lingua nativa del Sudamerica e non una tenda da campeggio, che dà la voce alla nonna grillo.

lunedì, maggio 02, 2011

lunedì, aprile 25, 2011

L'Angelo della Vendetta | Immondizia dell'anima

Etichette:

Abel Ferrara,

Corpi Attoriali,

Deliri sul cinema,

Immondizia,

Suore incazzate,

Urbana,

Usa,

Vendetta,

Zoë Tamerlis Lund

"I simply wrote the truth,

and relished the penetrating sharpness,

the harsh beauty of reality." 1

Zoë Tamerlis Lund

Tutto questo per dire che anche vedere un film certamente minore come L'angelo della vendetta (più noto internazionalmente come Ms. 45) della filmografia di Ferrara mi riconcilia col cinema statunitense che in quei tempi era ancora capace di assestare i suoi colpi. Ad ogni modo la pellicola con tutti i suoi difetti e le sue ingenuità di un regista ancora acerbo è particolarmente significativa. Col tempo maturando avrei anche imparato che non è tutto oro quel che luccica e che molto del merito dei suoi film vanno ai suoi collaboratori classici, anche perché solo i meno svegli si sono lasciati sfuggire il grado di compenetrazione del regista con le sue storie. Insomma non è certo la prima volta che un regista trasmette alle sue storie la sua esperienza personale e riesce per questo a passare l'agognato sotto-testo \ meta-messaggio e fondamentalmente mi interessa poco, però mi avvicina significativamente a quello di cui voglio parlare. E quello di cui voglio invece parlare è l'attrice protagonista Zoë Tamerlis. Qualcosa di più di un semplice corpo attoriale, che già preso separatamente era notevole e riempiva la scena con le sue caratteristiche somatiche accentuate. Labbra, occhi e ossa bene in vista, come se la vita volesse far di tutto per mostrare quanto e come incidesse quel corpo. Così è un esercizio sin troppo facile per Ferrara, quello di puntare la camera su Zoë e farle bucare lo schermo.

In questa maniera il film è qualcosa che vive in sola funzione del mezzo scelto per canalizzarlo ovvero l'attrice. Lo script di Nicholas St. John, collaboratore abituale di Ferrara, non brilla certo per originalità e per scrittura come ammesso dalla stessa interprete ed è forse grazie a questo che fu capace di impossessarsi mirabilmente del personaggio. Zoë non è una diciottenne modella capitata lì per caso per interpretare una donna stuprata che decide di diventare una killer di uomini, ma è già una donna intera con tutte le sue sfaccettature. Una donna più che una sceneggiatrice, che sarebbe tornata anni dopo sull'argomento per scrivere uno dei capolavori di Abel Ferrara, quel Bad Lieteunant (Il cattivo tenente) che inizia proprio con uno dei momenti più violenti nella storia del cinema. Un tremendo atto di violenza verso una suora, così come da suora era vestita Zoë nel finale di Ms. 45. Difficile credere che sia solo una coincidenza.

Ad ogni modo non ho voglia di aggiungere molto su film se non che vi prego di recuperarlo in originale, se dovesse venirvi voglia di vederlo, visto che l'adattamento italiano ha un doppiaggio risibile. C'è già molta gente là fuori che ne parla (nel bene o nel male) e io avevo solo voglia di parlare di lei che ci ha lasciato sin troppo presto. Talmente presto da non esser riuscita nemmeno ad alimentare il suo mito finendo tra le vittime sacrificali meno conosciute dello spettacolo. Mette anche un po' di tristezza buttare un occhio al sito contenitore messo su da suo marito dopo la sua morte in quel di Parigi per arresto cardiaco dovuto all'abuso di droghe. E in fondo è anche lei quella che descrive il film meglio di tutti nel già citato saggio the ship with eight sails and with fifty black cannon2 che accosta la protagonista Thana3 ad altre forti figure femminili come Giovanna D'arco, Ulrike Meinhof e Seeräuber Jenny e fa un po' di ordine su Ms. 45 e Bad Lieteunant, lasciando ben poco spazio agli sproloqui di noi esegeti circa l'eventuale femminismo dell'opera.

2. Il titolo è per l'appunto una citazione del coro inglese della canzone di Seeräuber Jenny presente nella immaginifica Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Ne approfitto per indirizzarvi alla bella versione italiana di Milva e Strehler."No, Ms. 45 non parla di liberazione femminile, più di quanto parli di liberazione dei muti, oppure di liberazione di un'operaia di sartoria (il personaggio è una stiratrice), oppure la vostra liberazione, oppure la mia personale [..] E quindi, Ms. 45 presenta una umile, sebbene ben architettata metafora per la ribellione di chiunque venga oppresso, qualsiasi sesso esso sia. Ma la pistola è messa nella mani di una donna. Una donna si fa carico di quel messaggio universale, e così è tutto molto più potente. Ci fa venire i brividi. Uomini e donne. Differenti timbri e temperature alla base di questi brividi, ma comunque brividi che ci avvinghiano. "

Scheda tecnica

1. Estratto dal suo trattato del '93, ma edito solo nel 2001 postumo su un numero di New York Waste. La mia traduzione che gli avrebbe fatto perdere un po' di efficacia, ma allego per comodità di chi non è pratico di inglese, sarebbe stata: "Ho semplicemente scritto la verità, e assaporato la precisione della penetrazione, la cruda bellezza della realtà."Ms. 45

Anno : 1981

Regia : Abel Ferrara

Soggetto e Sceneggiatura: Nicholas St. John

Cast :

Zoë Tamerlis Lund - Thana

Albert Sinkys - Albert

Darlene Stuto - Laurie

Helen McGara - Carol

Nike Zachmanoglou - Pamela

Abel Ferrara - Primo stupratore

Peter Yellen - Topo d'appartamento

Editta Sherman - Mrs. Nasone

S. Edward Singer - Fotografo

Stanley Timms - Pappone

Faith Peters - Prostituta

Lawrence Zavaglia - Arabo

Alex Jachno - Chauffeur

Jack Thibeau - Uomo nel bar

3. Ovvio il riferimento a Thanatos nel nome scelto dallo sceneggiatore.

A Nyomozó | L'anaffettività di un detective

Etichette:

Animali Parlanti,

Grottesco,

Humour Nero,

Noir,

Obitorio,

Ungheria

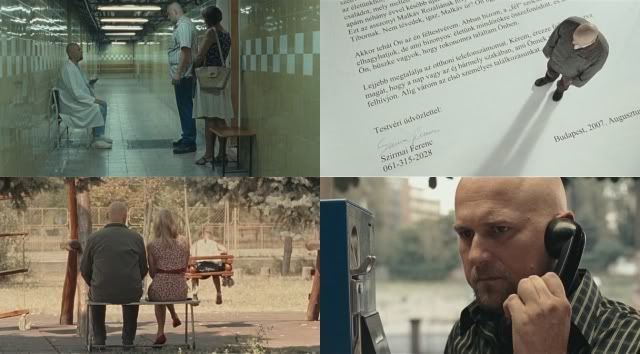

Nel fare il patologo si diventa probabilmente indifferenti alla vita. Dissezionare cadaveri, capire perché sono morti e certe volte rendersi conto che si son battuti per entrare nei Darwin Awards per poi dar loro sembianze presentabili per le cerimonie funebri non può che render cinici alla lunga. Deve essere questo l'assunto da cui è partito Attila Gigor nello scrivere il suo film che ruota tutto attorno all'anomalo Tibor Malkáv interpretato da un ottimo Zsolt Anger. Inizia infatti proprio così con l'assurda morte di una donna per uno stupido incidente e subito facciamo la conoscenza di quest'uomo dall'unica espressione.

Nel fare il patologo si diventa probabilmente indifferenti alla vita. Dissezionare cadaveri, capire perché sono morti e certe volte rendersi conto che si son battuti per entrare nei Darwin Awards per poi dar loro sembianze presentabili per le cerimonie funebri non può che render cinici alla lunga. Deve essere questo l'assunto da cui è partito Attila Gigor nello scrivere il suo film che ruota tutto attorno all'anomalo Tibor Malkáv interpretato da un ottimo Zsolt Anger. Inizia infatti proprio così con l'assurda morte di una donna per uno stupido incidente e subito facciamo la conoscenza di quest'uomo dall'unica espressione.Può sembrare improponibile, ma la forza del personaggio è proprio nella caratterizzazione che ne fa il regista, ma soprattutto l'attore, esclusivamente tramite gli eventi che gli accadono. Persino il sopracciglio che si muove nei momenti di maggior nervosismo o che dovrebbero essere tali è parte della sua totale distanza dalla restante parte del pianeta. Eppure qualcosa dentro Tibor deve esserci, se è vero che lo vediamo protrarre la mano per toccare quella della madre gravemente malata oppure prometterle che troverà i denari per poter essere operata in Svezia oppure accompagnare una donna semisconosciuta al cinema nel tentativo (non saprei definirlo altrimenti) di relazionarsi con un essere umano. In qualche modo la caratterizzazione del buon Anger mi ricorda quella di un altro suo personaggio con grandissime difficoltà relazioni visto di recente nel simpatico corto Szalontüdö (Tripe & Onions) che un po' fa sorgere il dubbio che il bravo attore sia prigioniero della sua fisicità.

Le parole del regista Attila Gigor, al secolo Attila Galambos, sembrano confermare che il film sia soprattutto volto all'esplorazione del motu proprio del protagonista:

"[..] A lui piace vivere tra i morti, perché la loro storia si è conclusa, sono cerchi chiusi. Questa è la ragione per cui si rinchiude nella sala delle autopsie: per chiudere sé stesso lontano dal mondo dei vivi. Questa storia è incentrata su di lui che cerca la via di ritorno verso il mondo dei vivi, poiché ne vale la pena."Questa osservazione reperibile assieme altre interviste qua, mi aiuta a dire che sarebbe un profondo errore giudicare frettolosamente A Nyomozó come un film sul confine tra bene e male e su quello che sia disposto a fare un uomo per poter ottenere quel di cui ha bisogno. Tibor si ritrova infatti coinvolto in qualcosa più grande di sé quando viene abbordato da un sinistro straniero con un occhio sfregiato. Ha bisogno di soldi Tibor e lo straniero è disposto a darceli purché commetta un omicidio che avrà risvolti inaspettatti. Il titolo, tradotto per il mercato anglofono con The Investigator, è sintomatico della svolta improvvisa del film con una incredibile sequela e catena di eventi che lo trascineranno in una investigazione ai limiti del grottesco.

Sono certamente altri i lidi dove cercare questo sotto testo del bene e del male che sembra ormai anche sciocchino da trattare in un film moderno. Per questo se c'è da apprezzare qualcosa è proprio questo seguire l'evoluzione del personaggio che fa della sua anaffettività la sua forza. Sembra voler indossare la dura scorza di un Marlowe, ma a differenza del grande investigatore creato da Raymond Chandler rimane un impacciato ed un asociale e probabilmente non matura neanche nel finale. Non so quanto volontario fosse questo aspetto, ma è certo che la scena finale in cui trucca e pettina Judit Rezes analogamente a quanto faceva ad inizio film sui clienti del suo obitorio, mostra una sorta di adattamento del suo modo di essere al mondo dei vivi, piuttosto che una evoluzione interiore, come se ne fosse uscito solo brevemente perché costretto a salvarsi dagli eventi, per poi ritornarvi alla prima occasione.

Probabilmente non era questa l'intenzione del regista, ma è quel che passa. Purtroppo la realizzazione un po' asettica con qualche voluto picco di grottesco come le allucinazioni1 di cui è disseminato il film non aiutano assai, riducendo di gran lunga il potenziale del film e virando il discorso su altri binari, sin troppo esplorati dalla lunga tradizione del grottesco dell'est. Tutto ciò consegna un film interessante, che arricchisce l'impressione che il cinema ungherese sia in buona forma da anni e pochi ne parlino, ma non vorrei mai far passare un discreto film di esordio per un ottimo film. I premi ricevuti in patria (Miglior film di genere, Miglior attore, Miglior sceneggiatura e Miglior realizzazione) nel 2008 da questa coproduzione ungherese, svedese ed irlandese suppongo che debbano però rappresentare un buon punto d'inizio per un regista all'esordio. Prossimamente mi riprometto di tornare sul cinema ungherese, ma soprattutto sul registro del grottesco e dell'insolito come substrato su cui edificare le migliori architetture di certo cinema dell'est.

Scheda tecnica

A Nyomozó

Anno : 2008

Regia : Attila Gigor

Soggetto e Sceneggiatura: Attila Gigor

Cast :

Zsolt Anger - Tibor Malkáv

Judit Rezes - Edit

Sándor Terhes - Ferenc Szirmai

Ildikó Tóth - Mrs. Szirmai

András Márton Baló - Mehtar ben Jaron

Péter Blaskó - Artúr Kertész

Csaba Czene - Köpcös

Kata Farkas - Business woman

Tamás Fodor - Antiquarian Bookseller

Zsuzsa Járó - Segretaria

István Juhász - Schwartz, inspector

Ilona Kassai - Malkáv's mother

Éva Kerekes - Ágnes Noszfer

Réka Kiss - Girl on bicycle

Judit Lax - Infermiera

Helga Mandel - Notary

Júlia Nagy - Evike's mother

Ferenc Pusztai - József Szemben

1. Tibor sogna ad occhi aperti la clinica svedese nella quale ricoverare la mamma ed ha come guida in questi sogni un granchio parlante.

Altra curiosità è rappresentata dalla fine citazione de L'esorcista di William Friedkin, ma a parte mostrare del buon gusto cinematografico da parte del giovane regista poco aggiunge alla qualità del film.

martedì, gennaio 25, 2011

Vedma | Come la strega russa emigrò in America

E' tempo di tornare nuovamente in maniera compulsivo-ossessiva sul Viy la creatura fantastica del folklore ukraino celebrata da Gogol in una delle sue novelle. Stavolta ci sono pochi cortocircuiti da fare tra cinematografie di diverse terre come accennai qualche tempo fa tra i miei post, ma piuttosto bisogna dedicare qualche riga a questo film assolutamente non riuscito ed imperfetto, anche se sia a rigore tassonomico materiale più adatto ad un eventuale Stracult russo piuttosto che ad Ashiotronic. Per vostra sfortuna il sottoscritto raramente si sottrae al suo compito di ricerca di cose interessanti nei più putridi acquitrini del cinema e siccome i poveri Russi non sono dotati di un loro Marco Giusti eccomi qua pronto per l'azione. Che il gioco si faccia duro che son pronto a giocare e rompermi le ossa ovviamente.

La pellicola in questione dovrebbe essere tecnicamente un vero e proprio remake del classico russo che fu oggetto della mia prima pubblicazione, ma l'inspiegabile è sempre dietro l'angolo nel mondo del cinema e probabilmente lo è di più quando l'argomento sono le streghe e i loro amichetti sovrannaturali. Fatto sta che le vicende della novella seppur mantengano formalmente la loro classica struttura vengono assolutamente eradicate e spostate in un immaginario paesino dell'entroterra americano dall'improponibile nome di Castle Ville. Già il singolare cambio di titolo la dice lunga, passare dall'iniziale «Вий: Во власти страха» (Viy: il potere della paura) al finale Vedma (Ведьма), non solo denota un approccio abbastanza grossolano, ma anche il volere intenzionalmente spostare l'attenzione sulla strega piuttosto che sulla creatura. Mentre nell'originale adattamento e nel libro stesso la creatura fungeva da catalizzatore finale, vero e proprio deus ex-machina, materializzazione della punizione mortale per il peccato del religioso protagonista, in questa nuova versione lo sceneggiatore e il regista (Oleg Fesenko) decidono di non farlo comparire1.

Difficile anche capire la gestione della coproduzione - Russa, Estone e Finnica mi par di capire - che è stata canalizzata dalla casa distributrice russa Lizard Cinema Trade. Certamente il film è stato girato in Estonia nel 2006 con un budget di 2 milioni e mezzo di dollari americani spesi, per lo più nei sedici minuti di effetti speciali, e a quanto pare interpretato in inglese, ragione per la quale circola in un misterioso dvd dal titolo Evil edito nel 2008 dalla temibile Asylum per gli Stati Uniti. All'inizio sembra addirittura non fosse nemmeno destinato ad uscire in patria e sarà questa la ragione per cui fu solo dotato del pessimo doppiaggio inglese. La cosa sa tanto di mossa (commerciale) geniale alla Dario Argento da parte degli autori russi e ciò non può far altro che suscitare in me altra umana simpatia.

La cosa più interessante del film è per l'appunto entrare nella immane furbizia e scaltrezza di regista e sceneggiatore che vorrebbero gabbare i loro acquirenti esteri con un film dall'impianto russo spacciandolo per una specie di horror rurale americano. Sembrerebbe davvero una operazione d'altri tempi del cinemabis italiano, ma si rivela ancora più stolta di quelle casarecce nostrane che almeno mostravano spesso buona personalità ed inventiva. Fesenko e il co-sceneggiatore Matushin buttano dentro di tutto. Capita così che l'originario seminarista diventi in questo film un giornalista che indaga sugli strani accadimenti di Castle Ville. Capita che vi siano dei classici attaccabrighe redneck in un "Café" in cui va il nostro reporter. Capita che ivi incontri un prete che si porta dietro una gabbia con una gallina come se questo facesse tradizione voodoo-esorcistica. Capita, in un tripudio di originalità in quanto ad espediente narrativo, che la pioggia torrenziale e un guasto della macchina lo facciano rifugiare nell'isolata casa della strega. Capita che il giornalista finisca per scambiarsi d'abiti col prete per una serie di accadimenti che non ho assolutamente voglia di raccontare. Capita persino che si butti dentro qualche piccola venatura di J-horror nelle scene della permanenza della casa così, giusto per aumentare la confusione. Dopodiché si è finalmente pronti per passare alla classica storia delle tre notti di preghiera nella chiesa per la fanciulla uccisa da uno sconosciuto e che finirà per rivelarsi una strega.

Insomma una deviazione di diversi anni luce dalla storia originale per poi ritornare sui propri passi e riproporre il punto di forza del classico del '67. E detta così sembrerebbe anche impresa facile, ma il povero Fesenko non è certo il grande Alexander Ptushko che aveva valorizzato la parte fantastica del precedente adattamento. Bisogna anche dire a suo merito che è tecnico, ma che sembra girare a vuoto così come faceva Pascal Laugier in Saint Ange. Dolly, gru e carrelli circolari non salvano dall'infamia della mancanza di ritmo la pellicola e questa strega non ci fa spalancare gli occhi per la meraviglia come quella impersonata da Natalia Varley e nemmeno prova a sedurci come Branka Pujić nella riduzione serba. Non che si tratti di un totale fallimento perché i voli di Yevgeniya Kryukova sono belli e spettacolari, così come sono sufficientemente efficaci i già citati effetti speciali e molto belle alcune scelte di luce, ma l'aria che si respira è quella di una occasione mancata. Sembra un film tirato via in fretta, forse anche per anticipare l'arrivo del kolossal in tre parti che celebrerà la creazione fantastica di Gogol e nel quale si spera ritornerà il Viy in tutta la sua mostruosa essenza.

L'assenza del mostro eponimo è davvero imperdonabile. Si è già detto come per Gogol, che era un fior di moralista, rappresentasse per l'appunto la punizione per la fallacia del seminarista Khoma nella novella del 1835. La cosa assurda è che nonostante ciò il film risulta scioccamente moralista e perde l'occasione per rinnovare, magari attualizzare, la vicenda secondo il comune sentire russo dei tempi moderni. Invece Ivan, il giornalista travestito da prete, è costretto a scoprire la fede per potersi salvare dalle grinfie della strega ed innalzare il muro di fiamme che lo salverà durante la notte. E sia ben chiaro che non è costretto in preda a chissà quali dubbi interiori e devastanti sulle proprie credenze come il buon padre Merrin de L'esorcista dopo aver constatato il sovrannaturale, ma Fesenko ignora bellamente questo eventuale sotto testo e si butta a capofitto in una sorta di scelta di convenienza. La fede ti salva e basta. Provare per credere, credere per sopravvivere. In questo non si può dire che il regista non sia riuscito finalmente ad avvicinare i suoi tanto favoleggiati horror americani dallo sciocco impianto. Sembra quasi di dover dare ragione allo scrittore ed intellettuale Dmitrii Bykov che parla di una impossibilità di far cinema dell'orrore in Russia3 nell'articolo ispirato per l'appunto dalla visione di questo film. Onestamente però continuo a credere nelle grandi possibilità dell'immaginario dell'Est al contrario dell'illustre penna.

Tornando ai crediti troviamo molti attori estoni, uno lettone e giusto i protagonisti russi tra cui la bella protagonista Yevgeniya Kryukova (classe 1971), talmente bella da diventare ragazza del mese nel paginone centrale del playboy russo, ma non abbastanza da riuscire a scalfire il mito della bella Natalia Varley che l'aveva preceduta nello stesso ruolo nel 1967. L'altro protagonista Valery Nikolaev è decisamente più famoso visto che è una presenza abbastanza abituale nelle produzioni americane che prevedono l'esistenza di qualche originario della Russia. Bisogna dire che è anche abbastanza bravo ed espressivo forse anche in ragione del fatto che fosse il più preparato a recitare le proprie scene in inglese3. Si cala un po' troppo nel personaggio invece uno degli attori estoni più celebrati (Lembit Ulfsak) che interpreta l'importante parte del padre della strega e che in questo adattamento è anche lo sceriffo della temibile "County Police" di Castle Ville. C'è un bellissimo adesivo stampato in tipografia con carattere Times New Roman e attaccato sul lato di una berlina russa che ci informa di tale cosa suscitando più di qualche ilarità durante l'arco della visione. Se non fosse già bastato a far inarcare il sopracciglio l'utilizzo degli stereotipi più beceri sui campagnoli Americani, come i già citati bifolchi del Café e le cene al tavolone del villaggio tutti assieme appassionatamente, è sufficiente quindi aguzzare la vista4 per sogghignare un po'. Speriamo solo che dopo questo sia passata ad Oleg Fesenko la fantasia di riuscire ad americanizzare qualcosa di totalmente alieno a quelle lande.

1. Potrebbe anche essere accaduto che visto il primigenio titolo la presenza della creatura fosse prevista, ma che sia stata tagliata durante la realizzazione per evidenti motivi di budget. Altro titolo circolato in pre-produzione è «Последняя молитва» (L'ultima preghiera) che fa invece esplicito riferimento al moraleggiante e delirante sotto testo del finale.

2. In realtà questa teoria che l'autore cerca di comprovare con più ragioni, tra le quali il fatto che in Russia si deve avere paura della realtà attuale e del degrado rispetto al resto del mondo, sebbene sia rispettabile e mostri un'ottima conoscenza del cinema della paura estero sembra più un discorso critico verso la propria patria. Oltre tutto non è nemmeno nuova visto che la poca diffusione di questo tipo di cinema in Russia era dovuta al fatto che fosse ritenuto superfluo da parte degli addetti ai lavori durante il periodo sovietico. Al riguardo si può leggere qualche dettaglio qua.

3. Ruoli per lui in altri capolavori della categoria Stracult come Il santo di Noyce e U-turn di Stone, ma il simpatico attore merita rispetto visto che le biografie online lo descrivono come un ex-giocatore di hockey tuttofare che è capace di fare da stunt (ouch!) e coreografo (sigh!) nelle sue scene d'azione data la sua preparazione come ballerino (gulp!).

4. L'epic fail totale è rappresentato soprattutto dalla comparsa nel finale dell'adesivo estone dietro la presunta auto della polizia, come se non fosse stato abbastanza vedere una berlina russa far finta di essere una Cadillac di proprietà del giornalista.

La pellicola in questione dovrebbe essere tecnicamente un vero e proprio remake del classico russo che fu oggetto della mia prima pubblicazione, ma l'inspiegabile è sempre dietro l'angolo nel mondo del cinema e probabilmente lo è di più quando l'argomento sono le streghe e i loro amichetti sovrannaturali. Fatto sta che le vicende della novella seppur mantengano formalmente la loro classica struttura vengono assolutamente eradicate e spostate in un immaginario paesino dell'entroterra americano dall'improponibile nome di Castle Ville. Già il singolare cambio di titolo la dice lunga, passare dall'iniziale «Вий: Во власти страха» (Viy: il potere della paura) al finale Vedma (Ведьма), non solo denota un approccio abbastanza grossolano, ma anche il volere intenzionalmente spostare l'attenzione sulla strega piuttosto che sulla creatura. Mentre nell'originale adattamento e nel libro stesso la creatura fungeva da catalizzatore finale, vero e proprio deus ex-machina, materializzazione della punizione mortale per il peccato del religioso protagonista, in questa nuova versione lo sceneggiatore e il regista (Oleg Fesenko) decidono di non farlo comparire1.

Difficile anche capire la gestione della coproduzione - Russa, Estone e Finnica mi par di capire - che è stata canalizzata dalla casa distributrice russa Lizard Cinema Trade. Certamente il film è stato girato in Estonia nel 2006 con un budget di 2 milioni e mezzo di dollari americani spesi, per lo più nei sedici minuti di effetti speciali, e a quanto pare interpretato in inglese, ragione per la quale circola in un misterioso dvd dal titolo Evil edito nel 2008 dalla temibile Asylum per gli Stati Uniti. All'inizio sembra addirittura non fosse nemmeno destinato ad uscire in patria e sarà questa la ragione per cui fu solo dotato del pessimo doppiaggio inglese. La cosa sa tanto di mossa (commerciale) geniale alla Dario Argento da parte degli autori russi e ciò non può far altro che suscitare in me altra umana simpatia.

La cosa più interessante del film è per l'appunto entrare nella immane furbizia e scaltrezza di regista e sceneggiatore che vorrebbero gabbare i loro acquirenti esteri con un film dall'impianto russo spacciandolo per una specie di horror rurale americano. Sembrerebbe davvero una operazione d'altri tempi del cinemabis italiano, ma si rivela ancora più stolta di quelle casarecce nostrane che almeno mostravano spesso buona personalità ed inventiva. Fesenko e il co-sceneggiatore Matushin buttano dentro di tutto. Capita così che l'originario seminarista diventi in questo film un giornalista che indaga sugli strani accadimenti di Castle Ville. Capita che vi siano dei classici attaccabrighe redneck in un "Café" in cui va il nostro reporter. Capita che ivi incontri un prete che si porta dietro una gabbia con una gallina come se questo facesse tradizione voodoo-esorcistica. Capita, in un tripudio di originalità in quanto ad espediente narrativo, che la pioggia torrenziale e un guasto della macchina lo facciano rifugiare nell'isolata casa della strega. Capita che il giornalista finisca per scambiarsi d'abiti col prete per una serie di accadimenti che non ho assolutamente voglia di raccontare. Capita persino che si butti dentro qualche piccola venatura di J-horror nelle scene della permanenza della casa così, giusto per aumentare la confusione. Dopodiché si è finalmente pronti per passare alla classica storia delle tre notti di preghiera nella chiesa per la fanciulla uccisa da uno sconosciuto e che finirà per rivelarsi una strega.

Insomma una deviazione di diversi anni luce dalla storia originale per poi ritornare sui propri passi e riproporre il punto di forza del classico del '67. E detta così sembrerebbe anche impresa facile, ma il povero Fesenko non è certo il grande Alexander Ptushko che aveva valorizzato la parte fantastica del precedente adattamento. Bisogna anche dire a suo merito che è tecnico, ma che sembra girare a vuoto così come faceva Pascal Laugier in Saint Ange. Dolly, gru e carrelli circolari non salvano dall'infamia della mancanza di ritmo la pellicola e questa strega non ci fa spalancare gli occhi per la meraviglia come quella impersonata da Natalia Varley e nemmeno prova a sedurci come Branka Pujić nella riduzione serba. Non che si tratti di un totale fallimento perché i voli di Yevgeniya Kryukova sono belli e spettacolari, così come sono sufficientemente efficaci i già citati effetti speciali e molto belle alcune scelte di luce, ma l'aria che si respira è quella di una occasione mancata. Sembra un film tirato via in fretta, forse anche per anticipare l'arrivo del kolossal in tre parti che celebrerà la creazione fantastica di Gogol e nel quale si spera ritornerà il Viy in tutta la sua mostruosa essenza.

L'assenza del mostro eponimo è davvero imperdonabile. Si è già detto come per Gogol, che era un fior di moralista, rappresentasse per l'appunto la punizione per la fallacia del seminarista Khoma nella novella del 1835. La cosa assurda è che nonostante ciò il film risulta scioccamente moralista e perde l'occasione per rinnovare, magari attualizzare, la vicenda secondo il comune sentire russo dei tempi moderni. Invece Ivan, il giornalista travestito da prete, è costretto a scoprire la fede per potersi salvare dalle grinfie della strega ed innalzare il muro di fiamme che lo salverà durante la notte. E sia ben chiaro che non è costretto in preda a chissà quali dubbi interiori e devastanti sulle proprie credenze come il buon padre Merrin de L'esorcista dopo aver constatato il sovrannaturale, ma Fesenko ignora bellamente questo eventuale sotto testo e si butta a capofitto in una sorta di scelta di convenienza. La fede ti salva e basta. Provare per credere, credere per sopravvivere. In questo non si può dire che il regista non sia riuscito finalmente ad avvicinare i suoi tanto favoleggiati horror americani dallo sciocco impianto. Sembra quasi di dover dare ragione allo scrittore ed intellettuale Dmitrii Bykov che parla di una impossibilità di far cinema dell'orrore in Russia3 nell'articolo ispirato per l'appunto dalla visione di questo film. Onestamente però continuo a credere nelle grandi possibilità dell'immaginario dell'Est al contrario dell'illustre penna.

Tornando ai crediti troviamo molti attori estoni, uno lettone e giusto i protagonisti russi tra cui la bella protagonista Yevgeniya Kryukova (classe 1971), talmente bella da diventare ragazza del mese nel paginone centrale del playboy russo, ma non abbastanza da riuscire a scalfire il mito della bella Natalia Varley che l'aveva preceduta nello stesso ruolo nel 1967. L'altro protagonista Valery Nikolaev è decisamente più famoso visto che è una presenza abbastanza abituale nelle produzioni americane che prevedono l'esistenza di qualche originario della Russia. Bisogna dire che è anche abbastanza bravo ed espressivo forse anche in ragione del fatto che fosse il più preparato a recitare le proprie scene in inglese3. Si cala un po' troppo nel personaggio invece uno degli attori estoni più celebrati (Lembit Ulfsak) che interpreta l'importante parte del padre della strega e che in questo adattamento è anche lo sceriffo della temibile "County Police" di Castle Ville. C'è un bellissimo adesivo stampato in tipografia con carattere Times New Roman e attaccato sul lato di una berlina russa che ci informa di tale cosa suscitando più di qualche ilarità durante l'arco della visione. Se non fosse già bastato a far inarcare il sopracciglio l'utilizzo degli stereotipi più beceri sui campagnoli Americani, come i già citati bifolchi del Café e le cene al tavolone del villaggio tutti assieme appassionatamente, è sufficiente quindi aguzzare la vista4 per sogghignare un po'. Speriamo solo che dopo questo sia passata ad Oleg Fesenko la fantasia di riuscire ad americanizzare qualcosa di totalmente alieno a quelle lande.

Scheda tecnica

Vedma

Anno : 2006

Regia : Oleg Fesenko

Soggetto : Nikolai Gogol

Sceneggiatura: Oleg Fesenko, Igor Matushin

Cast :

Lembit Ulfsak - Poliziotto

Valery Nikolaev - Ivan

Yevgeniya Kryukova - Meryl la strega

Ita Ever - Strega anziana

Juhan Ulfsak - Vicesceriffo

Arnis Litsitis

Jaan Rekkor

Tõnu Kark

1. Potrebbe anche essere accaduto che visto il primigenio titolo la presenza della creatura fosse prevista, ma che sia stata tagliata durante la realizzazione per evidenti motivi di budget. Altro titolo circolato in pre-produzione è «Последняя молитва» (L'ultima preghiera) che fa invece esplicito riferimento al moraleggiante e delirante sotto testo del finale.

2. In realtà questa teoria che l'autore cerca di comprovare con più ragioni, tra le quali il fatto che in Russia si deve avere paura della realtà attuale e del degrado rispetto al resto del mondo, sebbene sia rispettabile e mostri un'ottima conoscenza del cinema della paura estero sembra più un discorso critico verso la propria patria. Oltre tutto non è nemmeno nuova visto che la poca diffusione di questo tipo di cinema in Russia era dovuta al fatto che fosse ritenuto superfluo da parte degli addetti ai lavori durante il periodo sovietico. Al riguardo si può leggere qualche dettaglio qua.

3. Ruoli per lui in altri capolavori della categoria Stracult come Il santo di Noyce e U-turn di Stone, ma il simpatico attore merita rispetto visto che le biografie online lo descrivono come un ex-giocatore di hockey tuttofare che è capace di fare da stunt (ouch!) e coreografo (sigh!) nelle sue scene d'azione data la sua preparazione come ballerino (gulp!).

4. L'epic fail totale è rappresentato soprattutto dalla comparsa nel finale dell'adesivo estone dietro la presunta auto della polizia, come se non fosse stato abbastanza vedere una berlina russa far finta di essere una Cadillac di proprietà del giornalista.

lunedì, novembre 29, 2010

El Traspatio | Croci rosa nel deserto

Etichette:

Ciudad Juárez,

Deliri sul cinema,

Deserto,

Memoria,

Messico,

Sabbia

"Le ferite e gli occhi sono bocche che non hanno mai mentito"

Pedro Calderón de la BarcaMi è capitato più volte durante l'anno di interrogarmi sulle modalità di rappresentazione di eventi reali che segnano profondi solchi nella storia e lasciano ferite indelebili e difficilmente cicatrizzabili. Non mi riferisco al confine della rappresentabilità e alla resa del dolore di cui in parte ho parlato per Va' e vedi, ma proprio il rapportarsi ad eventi traumatici di storia non condivisa, controversa o quantomeno fonte perpetua di discussioni a sfondo politico, che scavalcano il senso vero della tragedia su cui fondano. Il Sud America in questo senso rappresenta da sempre una vera e propria incubatrice per queste tensioni. Quante innumerevoli cose si dovrebbero raccontare di quei posti, ma puntualmente vengono evitate. Quanta storia viene taciuta, negata o travisata a tal punto da irritare chiunque abbia un minimo di nozioni storiografiche di quei luoghi.

Per questo tanti cineasti, ma oserei dire artisti in genere, provenienti da quei posti sentono l'urgenza di parlare di codeste cose, ma si trovano di fronte lo scoglio del registro da adottare per diverse ragioni. L'amor della verità, la distanza dello sguardo e non ultimo il rispetto delle vittime sono da tenere in conto. Per esempio quest'anno ho fatto riflessioni simili dopo la visione di Post Mortem, il bel film del cileno Pablo Larraín che è stato a Venezia e stranamente1 non ha vinto al posto di un qualsiasi film della Coppola. Come può un Cileno rapportarsi con un evento come quello disgraziato di quell'undici settembre2 del 1973 in cui fu destituito con brutale assassinio il presidente Allende? Ebbene Larraín ha scelto la freddezza di una rappresentazione asciutta e asettica, si avverte per tutta la pellicola la sua stessa tensione, che sfocia quasi in paura e lambisce la commozione nel momento più duro del film: l'autopsia del presidentissimo. Questo è quanto serve per provocare empatia nello spettatore, un film per quanto imperfetto finisce per essere dolorosamente necessario e trova la sua ragione di essere. Per estensione si potrebbe anche dire che è un film che fa della sua debolezza di fronte al fatto storico compiuto la sua stessa forza.

Con questo non voglio dire che questo film di Carrera è minimamente accostabile a quello di Larrain, ma mi sembra giusto chiamare in causa il cileno come controesempio proprio perché tutto questo garbo e questa volontà di trasmettere empatia finiscono per essere assenti nel film messicano. I fatti reali da cui prende spunto El traspatio sono di gran lunga diversi dalla vicenda cilena, ma sono potenzialmente una fonte filmica incredibile, una vicenda che appunto preme per essere narrata e potrebbe dar vita ad uno di quei film definitivi sul dolore di un popolo e sulla barbarie umana. Quindi anche se si tratta di film diversi che adottano registri diversi, usano stili diversi e vogliono approdare su lidi diversi, penso sia meglio partire dalla comune difficoltà di rappresentazione e di narrazione per poterne parlare adeguatamente.

Il Messico è posto dove la morte aleggia con grande facilità, dove c'è una guerra, quella tra narcotrafficanti che è costata 9600 vite nel 2009 e quest'anno ha già sfondato la soglia dei 10000. Ciudad Juárez è una delle città più popolose, posta nello stato di Chiuaua sul confine con gli USA, per la precisione con El Paso. Carrera sottolinea la cosa con una bella panoramica durante i titoli di testa che va da un estremo all'altro, dal Messico agli Usa e il titolo originale El traspatio, come quello internazionale The Backyard, sottolineano la natura di Juárez come cortile posteriore di El Paso. E' in questo quadro di morte e desolazione che l'abisso più profondo è raggiunto dagli omicidi di donne, non narcos quindi, ma semplici lavoratrici delle maquilladoras ovvero le fabbriche dei gringos che sfruttano il lavoro sottopagato al di là del confine. Sono sicuro che vi siano statistiche più dettagliate e precise di quelle di wikipedia che parla di circa 5000 vittime donna dal 1993 ad oggi, ma è un situazione talmente caotica che è estremamente difficile orientarsi all'interno della tragedia.

Le statistiche sono un dettaglio freddo, ma importante per capire la profondità dell'abisso. Non è un caso che una dei migliori parti artistici che ha sdoganato presso l'opinione pubblica il problema Juárez sia un ottimo videoclip degli At the Drive-In, dove i numeri contano molto e la band rinuncia a farsi vedere con gli strumenti o ad accennare minimamente una qualsiasi coreografia per la loro canzone, proprio per non rovinare il senso del video o inficiarne il messaggio informativo. Sarebbe bello poter dire lo stesso di questo film che, sebbene ci inondi di statistiche sui titoli di coda dandoci conto di misoginia e crimini verso le donne nel Messico, ma anche nel mondo intero globalizzando il messaggio, finisce per drammatizzare troppo le avventure della poliziotta protagonista. Eppure ci sono tante cose buone nel film, a partire dall'ottima resa visiva che affronta adeguatamente gli snodi narrativi di una sceneggiatura che, sebbene ottima in più di un punto, finisce inevitabilmente per perdere un po' di pezzi per strada. Il problema è forse nell'eccessiva scrittura dell'insieme narrativo, là dove invece si sarebbe potuto lasciar fare un po' all'istinto su una vicenda dove l'aspetto emotivo conta assai.

Ad esempio ho apprezzato molto quando la volontaria per i diritti delle donne dice al telefono con una giornalista scettica sull'interesse dei lettori per gli omicidi:

"Potresti fare la prima pagina su come gli assassini di donne nel nostro paese non facciano più notizia"Questo che trovo uno dei passaggi meglio riusciti della sceneggiatura è un po' il nocciolo della questione che dà il polso della situazione e sembra il giusto tributo alla presa di coscienza3 delle donne della tragedia che le stava investendo in quegli anni: l'omicidio visto come normalità quotidiana in un qualsiasi paese del mondo non può e non deve essere accettato in alcuna maniera. Non conosco bene le ragioni della popolarità estrema della sceneggiatrice Sabina Berman in Messico, che mi risulta scrittrice di molte commedie di successo nonché produttrice di questo film, ma indubbiamente si tratta di un'alta professionista del settore. Il suo lavoro di ricerca è certamente notevole, poiché nelle due ore di film nulla viene trascurato e vengono seguite tutte le piste per dirla in gergo poliziesco. La frase è in tema perché la pellicola finisce inevitabilmente per assomigliare ad un poliziesco, proprio per non lasciarsi dietro alcuna ombra, affronta ogni oscurità della faccenda proponendo tutte le varie interpretazioni date al femminicidio. Dall'ipotesi del serial killer, a quella della tratta degli esseri umani fino al deflagrare dell'ipotesi più plausibile della terra di nessuno in cui tutti sono liberi di fare quel che vogliono fare. Il ritratto finale di Juárez è effettivamente quello di una città senza legge dove tutti i malati di mente e i criminali del mondo possono andare e commettere qualsiasi orrore rimanendo impuniti.

L'autrice bisogna dire che è anche chiara da questo punto di vista. Accusa il Neoliberismo e le multinazionali che vanno a lucrare in Messico sul costo del lavoro bassissimo e le rende complici di questo brutale circolo vizioso. Accusa le autorità del posto di essere corrotte e presente la cosa come un ciclo continuo di male e avidità che si rigenerano continuamente di generazione in generazione4. Ebbene tutto ciò è positivo, sia chiaro, ma si ritorna sul problema del linguaggio di rappresentazione di cui parlavo al principio del post. Purtroppo la sceneggiatrice pur mostrando tutta la buona volontà del mondo commette l'errore di fare troppo perno sui suoi personaggi. La protagonista interpretata da Ana de la Reguera è una eroina e ce lo dice il nome sin troppo didascalico che accosta il candido tono bianco (Blanca) al coraggio (Bravo). Dall'inizio alla fine del film la vediamo divincolarsi nelle difficoltà, crescere, evolvere e persino arrivare ad un confronto finale con l'oscurità. Insomma vediamo accadere proprio tutto quello che è scritto nel manuale del perfetto sceneggiatore di Hollywood, solo che questo non è Il Silenzio degli Innocenti ma un film ispirato a fatti reali5.

Mi sembra molto mirata ed equilibrata al riguardo la lunga riflessione di Marylin Ferdinand sul film. Giustamente si riflette su quanto questo determinare una figura eroica in un film sulle vittime sia un "passo indietro" del femminismo in concezione moderna ed infici il risultato finale di un altrimenti ottimo film, ma non mi dilungo che non adoro ripetere cose già dette mirabilmente da altre persone. Oltre tutto il buon Carrera gira veramente bene ed è in forma strepitosa nel tradurre il tutto in immagini con la giusta ed equilibrata dose di violenza scenica che risulta perfettamente funzionale alla storia. Ci si potrebbe anche chiedere allora se qualche autore diverso avrebbe potuto far di meglio, ma tutto ciò è destinato a rimanere nel campo delle ipotesi fantasiose. Alla fine rimane un bel film, che poteva certamente essere migliore: doloroso, necessario, ma siamo ancora in attesa del capolavoro.

Almeno per quanto criticabile è una fortuna che lo script della Berman non presenti vampiri o fantastici intrecci spionistici6. Consola il fatto che si sarebbe potuto far di peggio. Da questo punto di vista faccio anche finta di non sapere che esista un film Hollywoodiano diretto da Gregory Nava, con Jennifer Lopez e Antonio Banderas. Alla luce di questa cosa si potrebbe forse perdonare quella chiusa finale, molto discutibile e che cerco di non raccontare per chi volesse mai vedere il film, in cui si fronteggiano Ana de la Reguera e Jimmy Smits, che fa l'imprenditore cattivo. Smits che è volto noto anche dalle nostre parti per la sua consistente parte in diverse serie di Law & Order è un tremendo autogol della produzione, che praticamente svela le carte in tavola e lascia la sensazione di aver visto una bella puntata del serial americano che guarda caso si occupa spesso di reati a sfondo sessuale. Insomma non si sa bene che dire, forse è un buon film prodotto da una major o forse è un film sbagliato fatto da gente volenterosa, ma l'aspetto promozionale spinto del sito web mi fa onestamente propendere per la prima ipotesi. Certo è che del travaglio e del dolore necessario per la resa di certi fatti rimane un po' poco. Decisamente troppo poco per le ragazze innocenti di Juárez.

Scheda tecnica

1. C'è dell'ironia nell'aria se non si fosse capito.El traspatio

Anno : 1985

Regia : Carlos Carrera

Soggetto e Sceneggiatura : Sabina Berman

Cast :

Ana de la Reguera - Blanca Bravo

Asur Zagada

Marco Pérez - Fierro

Joaquín Cosio - Peralta

Alejandro Calva - Comandante

Jimmy Smits - Mickey Santos

Carolina Politi - Sara

Amorita Rasgado - Márgara

Enoc Leaño - Gobernador

Adriana Paz - Hilda

Lisa Owen - Silvia

Sayed Badreya - El Sultán

Juan Carlos Barreto - Alvarez

Paloma Arredondo - Elvia

Odette Berumen - Paula

2. Lascio notare come questo altro undici settembre di terrore non sia diventato una data monolite da ricordare al di fuori del paese in cui è accaduto sperando che susciti qualche riflessione.

3. Ci sarebbe da citare tutto il movimento di donne che cercano di opporsi e di ottenere giustizia per tutta questa barbarie. Purtroppo non ho il tempo di dilungarmi, ma segnalo almeno l'associazione più importante dal bellissimo e malinconico nome: Nuestra Hijas de Regreso a Casa (Le nostre figlie di ritorno a casa). Se aveste interesse e voglia lì si trovano i collegamenti a tutte le risorse, compreso l'elenco di tutta la documentaristica (libri e video) al riguardo che evito di fare io. Dovrebbe anche essere loro l'iniziativa, se non vado errato, delle simboliche croci rosa installate là dove vi fu il ritrovamento più numeroso ed importante di vittime, momento talmente grave e drammatico da essere ripreso anche nel film.

4. Va dato atto alla Berman la sua esplicita chiarezza che evita ogni giro di parole e va dritta al punto anche nelle interviste:

" Dapprima avevo pensato di raccontare i fatti relativi agli assassinii delle donne. Allora mi dissi: 'Quello è già stato fatto in alcuni documentari e libri'. Quindi mi resi conto che quel che volevo raccontare, al di là dei fatti, era ciò che ruotava attorno alle uccisioni. Una società multiculturale il cui fatalismo deborda nell'indifferenza. Uno stato che fallisce nei suoi doveri più elementari. Una economia neoliberale e globalizzata. E la vicinanza col paese più ricco del pianeta, gli Stati Uniti"5. Un altro confronto sul linguaggio di rappresentazione del reale si potrebbe fare con un altro grande film ispirato a fatti reali come Memories of Murder. Anche lì vi sono i delitti di un omicida seriale koreano realmente esistito e rimasti impuniti che vengono usati come sfondo, i protagonisti girano in tondo, seguono le tracce, vivono micro-drammi, ma non vi è alcuna logica della caccia all'assassino che deve raggiungere il suo climax. Anzi l'unico momento che può essere assunto a tale è solo un riflesso dell'emotività di uno dei protagonisti. In tale maniera viene preservato l'aspetto doloroso, insoluto e vivo della storia.

6. Mi si perdoni l'ironia, ma proprio mentre cerco di affrontare il discorso sul registro da adottare nella rappresentazione di orrori reali storici mi imbatto in queste opere di fiction. Lungi da me cercare di interpretare le intenzioni degli autori di questi libri, magari nel primo caso il vampirismo è una sottile metafora per un raffinatissimo sottotesto. Nella sinossi sul sito della casa editrice però leggo:

Ciudad Juarez, citta' messicana di confine che conta piu' di un milione di abitanti, e' da anni devastata dalla guerra tra i cartelli della droga per il controllo del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti. Dal 1993, Juarez e' altresi' tristemente famosa a causa degli innumerevoli omicidi perpetrati ai danni di giovani donne, generalmente di umile estrazione sociale. A oggi si contano oltre 5000 assassinii, tra cadaveri rinvenuti nel deserto e ragazze scomparse e mai più ritrovate. Le vittime sono quasi tutte di eta' compresa tra i 10 e i 40 anni, e subiscono sempre lo stesso trattamento: rapite mentre vanno al lavoro oppure sulla strada del ritorno a casa, vengono violentate, torturate, mutilate e uccise.

E' proprio in questo crogiuolo di corruzione, violenza e morte che, nel mezzo di un viaggio da Miami a Los Angeles, finisce casualmente David, eccentrico freelance di una rivista inglese che si propone di 'esaminare razionalmente i fenomeni irrazionali'. Una tigre siberiana bianca gli aprira' la strada verso un mondo di tenebra, dove l’orrore e' ancora più terrificante di quello offerto quotidianamente dalla cronaca…

Mi sembra esemplare di come non vorrei fosse una opera di finzione su queste cose. Un primo capoverso (di 117 battute) inquadra storicamente la cronaca, mentre il secondo (appena 64 battute) butta là l'epifania di una tigre siberiana nelle sabbie del deserto che dovrebbe deviarla subito sul lato mistico-esoterico che dovrebbe interessare l'amante di quel settore letterario. Quindi a cosa serve la tragedia di Juárez in questo caso? Spero che il testo smentisca l'impressione che sia un facile salottino in cui sviluppare una storia generica x di vampiri, magie e robe varie. Onestamente non ho voglia di indagare per poter dare certezza alle mie riserve e sono sicuro che ci sarà in giro qualche carampana di questo autore che verrà a difendere il suo operato e mi spiegherà perché sono in errore. Debbo ammettere che per ora la cosa non mi sembra tanto lontana dalla morbosità dei nostri talk show in cui viene creato uno sfondo lercio per poter far discettare uomini e donne di spettacolo su argomenti che non li tangeranno mai.

domenica, novembre 28, 2010

Kjærlighetens Kjøtere | L'amore ibernato

Etichette:

Bianco,

Deliri sul cinema,

Ghiaccio,

Groenlandia,

Grønland,

Neve,

Norvegia,

Scandinavia,

Stellan Skarsgård,

Zero Kelvin

Non avevo mai parlato di cinema scandinavo e la cosa è alquanto strana visto il mio amore per quelle terre e per quelle genti e per questo faccio una piccola deviazione per la Norvegia. Ammetto anche che debbo un po' forzarmi per scrivere qualcosa su questo film, perché si tratta di uno di quegli oggetti che lascia tante riflessioni che però vanno classificate come intime. Insomma cosa c'è di meglio di tre omaccioni bruti che si ritrovano segregati in Groenlandia a discutere dei massimi sistemi della sfera affettiva per chiudersi definitivamente in un monolitico silenzio a pensare a sé stessi. Certo messa così fa ridere alquanto, ma il film di Hans Petter Moland è tagliente, freddo e lucido nell'analisi delle contraddizioni umane quanto le lastre di ghiaccio che circondano i tre protagonisti.

A pensarci bene la cosa tradisce subito la radice letteraria dell'operazione e c'è probabilmente molto di autobiografico nella vicenda che porta il poeta Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) ad accettare un lavoro da trapper1 in Groenlandia per ritrovare l'ispirazione perduta. La storia prende le mosse da Larsen (1929), libro del danese Peter Tutein, curiosa e misteriosa figura di scrittore vissuto ad inizi novecento e morto giovanissimo (47 anni) e che visse realmente in Groenlandia come i protagonisti del film. Autore anche di un seguito Larsen vender hjem e attivo anche nel cinema con soggetto e sceneggiatura di un film danese del 1939 ambientato sempre tra i ghiacci eterni dal titolo Nordhavets mænd (Gli uomini del mare del nord). Dal poco che trovo sulla rete credo si tratti di un film per famiglie e quindi ha ben poco a vedere con Kjærlighetens kjøtere che è invece un film assolutamente lontano dall'essere conciliante.

E' curioso notare come certi film riescano a scomparire dalla faccia della terra. Eppure Kjærlighetens kjøtere non si può inserire nella vastità dei film che han goduto di poca distribuzione, poiché quantomeno è circolato in video sin dai tempi delle VHS col titolo Zero kelvin con il quale è certamente più semplice trovarne informazioni. Oltre tutto il suo regista non è questo totale sconosciuto vista comunque la sua discreta prolificità ed il sostanzioso budget di molte sue produzioni. Anche il suo sodalizio col grandissimo attore svedese Stellan Skarsgård, presente in ben tre film da lui diretti, basterebbe a dargli imperitura gloria. Al contrario sembra una perla da scoprire nella grande (pen)isola felice del cinema scandinavo: un dramma ispirato e alto ambientato nel freddo eterno nei primi anni dello scorso secolo2.

L'intimità maschile è il vero regno del film, non che sia una novità interrogarsi sul punto estremo al quale si può mai arrivare per amore, ma oggetti così eleganti secchi e asciutti sull'argomento è raro trovarne. Nel caso in oggetto poi si tratta di merce preziosa che si fregia di un'ottima scrittura ed una magniloquente realizzazione. Nulla come i ghiacci eterni del nord poteva rendere meglio come ambientazione, il teatro perfetto dove lasciar andare il pensiero, estendere la mente e cercare delle risposte alle proprie ansie. Da quando il giovane scrittore in cerca di ispirazione Larsen (Gard B. Eisvold) sbarca in Groenlandia si capisce subito dai volti dei suoi due futuri compagni di caccia che il ghiaccio mette a dura prova le menti di chi vi abita. Non sono solo le evidente ferite fatte dal gelo sui loro volti a tradire la cosa, ma è tutta la gestualità nella caratterizzazione del silente scienziato Holm (Bjorn Sundquist) e del grezzissimo e cialtrone Randbæk (Stellan Skarsgård). L'ambiente e l'isolamento, dato che i cacciatori ad inizio Novecento vedevano altri esseri umani solo quando venivano a raccogliere la merce, li ha evidentemente forgiati, mentre il giovane Larsen è materia da plasmare. Moland è bravo a far intuire subito come la storia ruoterà attorno al mutamento e al cambiamento di un giovane confuso.

Il clima che si instaura tra i tre è pesantissimo. E' proprio il buon Stellan ad essere il motore attorno al quale ruota tutto il film. L'ammissione è implicita anche nell'intervista al regista che confessa di aver dovuto mediare per avere vicino a questa grande presenza attoriale l'altra leggenda del cinema nordico Sundquist. E' proprio quando si trovano a confronto grandi interpreti che gli attori danno spesso il meglio di sé. L'interpretazione di Sundquist dello scienziato è infatti ottima, dotata di discrezione e funzionalità nei confronti della storia. Il personaggio stesso si tiene in buon ordine all'esterno nella dualità rappresentata da Larsen e Randbæk ed è proprio nel momento della sua assenza che si incrina totalmente l'equilibrio tra il vecchio cacciatore e il giovane scrittore come facilmente prevedibile sin dalle prime battute.

La rappresentazione a mo' di orco di Randbæk resa dal bravo attore svedese è di fatto notevole e raggiunge toni devianti e stranianti quando nel cercare di riconciliarsi con Larsen organizza una grottesca festa di Natale. Imbracato in una casacca cinese di seta rossa lo scopriamo viaggiatore verso l'oriente, dotato di facoltà divinatorie e visionario. A questo punto ci sarebbe da aprire una piccola parentesi sull'istinto da esploratori dell'antico popolo scandinavo, ma cerco di non dilungarmi citando di passaggio il fatto che sia costume proprio di quei luoghi partire in solitaria per l'altro capo del mondo così come vivere in totale isolamento per propria scelta. La cosa è dimostrata dalla loro ampia storia al riguardo che trova il picco nei racconti epici di esplorazione tipici di quelle terre, saghe miste di storia e mito come la Grœnlendinga saga, la Eiríks saga rauða e Vinland Sagas e nella glorificazione di viaggiatori eroici come Erik Thorvaldsson (Enrico il rosso) o Leif Ericson. Questo per dire insomma quanto il viaggio, le condizioni estreme e l'eremitaggio siano vero e proprio humus per quelle genti dove, come vuol anche dimostrare il film, la misantropia e finanche la misoginia possono elevarsi a potenza infinita.

Non svelo nulla delle ragioni che hanno reso Randbæk sterile e cattivo, sempre pronto a vessare il giovane e a dirgli nella più rozza delle maniere quanto sia sbagliato amare una donna lontana un mare di distanza da lui ed inutile leggere la sua lettera d'addio che gli parla di una improbabile attesa. Lo scrittore intravede in Randbæk l'abisso oscuro dei suo stessi dubbi, della sua fragilità come maschio, il vivido rancore che potrebbe arrivare a provare un uomo tradito e la totale devastazione che può provocare la fine di un rapporto. La continua progressione della tensione tra i due sfocia nell'inevitabile disperato climax tra le nevi tutto virato in un blu crepuscolare e somma lode a Moland per aver reso in pellicola queste immagini. Non svelo neanche il finale, ma vorrei almeno citare il pianto di Larsen a giochi fatti e finiti, chiaro segno di resa verso Randbæk. Quel che voleva evitare fino alla fine diviene realtà, la sostituzione tra il perseguitato e il persecutore, tra il buono e il cattivo, tra l'eroe e il mostro da sconfiggere è conclamata. Il senso di inevitabilità reso è forte come un pugno allo stomaco e forse dovremmo piangere tutti per quanto possa essere misera la natura umana.

1. I trapper ovvero i cacciatori di pelli sono il centro del film. Per questo mi sento di sconsigliarlo a chiunque sia particolarmente sensibile ad immagini di animali morti.

2. Probabilmente l'adattamento è molto fedele al romanzo. I costumi che si vedono nelle poche scene non ambientate in Groenlandia sono per l'appunto di quel periodo e in un giornale uno dei protagonisti apprende degli ultimi giorni di vita di Lenin. In realtà il film non è stato girato nella grande isola danese del Mar del Nord, ma nella più piccola, anche se non meno fredda, Svalbard che è propriamente norvegese come il film.

A pensarci bene la cosa tradisce subito la radice letteraria dell'operazione e c'è probabilmente molto di autobiografico nella vicenda che porta il poeta Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) ad accettare un lavoro da trapper1 in Groenlandia per ritrovare l'ispirazione perduta. La storia prende le mosse da Larsen (1929), libro del danese Peter Tutein, curiosa e misteriosa figura di scrittore vissuto ad inizi novecento e morto giovanissimo (47 anni) e che visse realmente in Groenlandia come i protagonisti del film. Autore anche di un seguito Larsen vender hjem e attivo anche nel cinema con soggetto e sceneggiatura di un film danese del 1939 ambientato sempre tra i ghiacci eterni dal titolo Nordhavets mænd (Gli uomini del mare del nord). Dal poco che trovo sulla rete credo si tratti di un film per famiglie e quindi ha ben poco a vedere con Kjærlighetens kjøtere che è invece un film assolutamente lontano dall'essere conciliante.

E' curioso notare come certi film riescano a scomparire dalla faccia della terra. Eppure Kjærlighetens kjøtere non si può inserire nella vastità dei film che han goduto di poca distribuzione, poiché quantomeno è circolato in video sin dai tempi delle VHS col titolo Zero kelvin con il quale è certamente più semplice trovarne informazioni. Oltre tutto il suo regista non è questo totale sconosciuto vista comunque la sua discreta prolificità ed il sostanzioso budget di molte sue produzioni. Anche il suo sodalizio col grandissimo attore svedese Stellan Skarsgård, presente in ben tre film da lui diretti, basterebbe a dargli imperitura gloria. Al contrario sembra una perla da scoprire nella grande (pen)isola felice del cinema scandinavo: un dramma ispirato e alto ambientato nel freddo eterno nei primi anni dello scorso secolo2.

L'intimità maschile è il vero regno del film, non che sia una novità interrogarsi sul punto estremo al quale si può mai arrivare per amore, ma oggetti così eleganti secchi e asciutti sull'argomento è raro trovarne. Nel caso in oggetto poi si tratta di merce preziosa che si fregia di un'ottima scrittura ed una magniloquente realizzazione. Nulla come i ghiacci eterni del nord poteva rendere meglio come ambientazione, il teatro perfetto dove lasciar andare il pensiero, estendere la mente e cercare delle risposte alle proprie ansie. Da quando il giovane scrittore in cerca di ispirazione Larsen (Gard B. Eisvold) sbarca in Groenlandia si capisce subito dai volti dei suoi due futuri compagni di caccia che il ghiaccio mette a dura prova le menti di chi vi abita. Non sono solo le evidente ferite fatte dal gelo sui loro volti a tradire la cosa, ma è tutta la gestualità nella caratterizzazione del silente scienziato Holm (Bjorn Sundquist) e del grezzissimo e cialtrone Randbæk (Stellan Skarsgård). L'ambiente e l'isolamento, dato che i cacciatori ad inizio Novecento vedevano altri esseri umani solo quando venivano a raccogliere la merce, li ha evidentemente forgiati, mentre il giovane Larsen è materia da plasmare. Moland è bravo a far intuire subito come la storia ruoterà attorno al mutamento e al cambiamento di un giovane confuso.

Il clima che si instaura tra i tre è pesantissimo. E' proprio il buon Stellan ad essere il motore attorno al quale ruota tutto il film. L'ammissione è implicita anche nell'intervista al regista che confessa di aver dovuto mediare per avere vicino a questa grande presenza attoriale l'altra leggenda del cinema nordico Sundquist. E' proprio quando si trovano a confronto grandi interpreti che gli attori danno spesso il meglio di sé. L'interpretazione di Sundquist dello scienziato è infatti ottima, dotata di discrezione e funzionalità nei confronti della storia. Il personaggio stesso si tiene in buon ordine all'esterno nella dualità rappresentata da Larsen e Randbæk ed è proprio nel momento della sua assenza che si incrina totalmente l'equilibrio tra il vecchio cacciatore e il giovane scrittore come facilmente prevedibile sin dalle prime battute.

La rappresentazione a mo' di orco di Randbæk resa dal bravo attore svedese è di fatto notevole e raggiunge toni devianti e stranianti quando nel cercare di riconciliarsi con Larsen organizza una grottesca festa di Natale. Imbracato in una casacca cinese di seta rossa lo scopriamo viaggiatore verso l'oriente, dotato di facoltà divinatorie e visionario. A questo punto ci sarebbe da aprire una piccola parentesi sull'istinto da esploratori dell'antico popolo scandinavo, ma cerco di non dilungarmi citando di passaggio il fatto che sia costume proprio di quei luoghi partire in solitaria per l'altro capo del mondo così come vivere in totale isolamento per propria scelta. La cosa è dimostrata dalla loro ampia storia al riguardo che trova il picco nei racconti epici di esplorazione tipici di quelle terre, saghe miste di storia e mito come la Grœnlendinga saga, la Eiríks saga rauða e Vinland Sagas e nella glorificazione di viaggiatori eroici come Erik Thorvaldsson (Enrico il rosso) o Leif Ericson. Questo per dire insomma quanto il viaggio, le condizioni estreme e l'eremitaggio siano vero e proprio humus per quelle genti dove, come vuol anche dimostrare il film, la misantropia e finanche la misoginia possono elevarsi a potenza infinita.

Non svelo nulla delle ragioni che hanno reso Randbæk sterile e cattivo, sempre pronto a vessare il giovane e a dirgli nella più rozza delle maniere quanto sia sbagliato amare una donna lontana un mare di distanza da lui ed inutile leggere la sua lettera d'addio che gli parla di una improbabile attesa. Lo scrittore intravede in Randbæk l'abisso oscuro dei suo stessi dubbi, della sua fragilità come maschio, il vivido rancore che potrebbe arrivare a provare un uomo tradito e la totale devastazione che può provocare la fine di un rapporto. La continua progressione della tensione tra i due sfocia nell'inevitabile disperato climax tra le nevi tutto virato in un blu crepuscolare e somma lode a Moland per aver reso in pellicola queste immagini. Non svelo neanche il finale, ma vorrei almeno citare il pianto di Larsen a giochi fatti e finiti, chiaro segno di resa verso Randbæk. Quel che voleva evitare fino alla fine diviene realtà, la sostituzione tra il perseguitato e il persecutore, tra il buono e il cattivo, tra l'eroe e il mostro da sconfiggere è conclamata. Il senso di inevitabilità reso è forte come un pugno allo stomaco e forse dovremmo piangere tutti per quanto possa essere misera la natura umana.

Scheda tecnica

Kjærlighetens kjøtere

Anno : 1995

Regia : Hans Petter Moland

Soggetto : Peter Tutein

Sceneggiatura: Lars Bill Lundholm & Hans Petter Moland

Cast :

Stellan Skarsgård -Randbæk

Gard B. Eidsvold - Henrik Larsen

Bjørn Sundquist - Jakob Holm

Camilla Martens - Gertrude

Paul-Ottar Haga - Ufficiale

Johannes Joner - Uomo della compagnia

Erik Øksnes - Capitano

Lars Andreas Larssen - Giudice

Juni Dahr

Johan Rabaeus

Frank Iversen

Tinkas Qorfiq - Jane

1. I trapper ovvero i cacciatori di pelli sono il centro del film. Per questo mi sento di sconsigliarlo a chiunque sia particolarmente sensibile ad immagini di animali morti.

2. Probabilmente l'adattamento è molto fedele al romanzo. I costumi che si vedono nelle poche scene non ambientate in Groenlandia sono per l'appunto di quel periodo e in un giornale uno dei protagonisti apprende degli ultimi giorni di vita di Lenin. In realtà il film non è stato girato nella grande isola danese del Mar del Nord, ma nella più piccola, anche se non meno fredda, Svalbard che è propriamente norvegese come il film.

sabato, novembre 13, 2010

La Maldición De La Llorona | Gli occhi cavi della strega

Etichette:

Abel Salazar,

Deliri sul cinema,

Folklore,

Gotico,

Horror,

Julissa,

La maschera del demonio,

Llorona,

Mario Bava,

Messico

Qualche tempo fa avevo introdotto la figura della Llorona cercando di capire il ritorno continuo di questo spettro di donna ad infestare in varie incarnazioni tutta la cultura messicana tra libri, cinema e musica. Il sincretismo tra il puro fascino esercitato dal suo aspetto di donna avvenente e il suo utilizzo ad intenti moralistici nel folklore urbano ha fatto sì che la storia si sia diffusa in tutto il cono sudamericano e presenti caratteri simili ad altre leggende del globo. In realtà come ho cercato di evidenziare in più riprese la declinazione Messicana di questo archetipo è stata fortemente influenzata dalla storia coloniale e finanche dalla politica. Questo dettaglio non è trascurabile nemmeno quando si va a vedere un film come La Maldición De La Llorona. Sebbene la pellicola non abbia alcun intento politico, storico o simbolico e voglia semplicemente ricalcare gli stilemi del coevo cinema gotico europeo è singolare notare come i fattori citati abbiano infiltrato la congruenza con la verità. Quello che mi interessa come al solito non è fare una sterile critica del film, ma capirlo e arrivare al nocciolo della questione. Così come ad uno sprovveduto possa la leggenda stessa sembrare un rimescolamento di vecchie credenze sparse per il mondo oppure il concretizzarsi in narrazione di paure innate dell'uomo, per molti questa pellicola viene bollata come adattamento al suolo centroamericano di relative controparti europee. Ovviamente questa semplicistica interpretazione non mi sta affatto bene e per questo cercherò di scavare su un'opera non certamente imprescindibile, ma godibile ed a tutti gli effetti facente parte della storia cinematografica di quel paese.

Il film uscito anche sul mercato americano in un dvd ormai introvabile, per conto della mai troppo celebrata etichetta Casanegra col titolo di The Curse of the Crying Woman, nasce come vero e proprio tentativo di gotico sudamericano. Sebbene gli estimatori dell'horror messicano diano giusto risalto al carattere di unicità e al percorso culturale ben scisso dalla restante parte del globo degli autori locali, non si può negare che questo film sia in debito di qualche spunto con molto cinema coevo europeo. Non si tratta infatti dell'esempio più calzante della singolarità rappresentata dal cinema horror messicano, poiché mostra diversi punti di sovrapposizione con un classico del gotico nostrano. La rappresentazione della Llorona con cani al seguito, nero vestita che si aggira tra le nebbie, non può infatti essere casuale, così come la generale atmosfera fatta di nebbie e carrozze che sfrecciano nella notte sono abbastanza insolite per il cinema sudamericano.

Il riferimento diretto è con La Maschera del Demonio (1960), il classico diretto da Mario Bava, che più passa il tempo più si scopre quanto fu influente nelle cinematografie dell'orrore di tutti i paesi in cui fu distribuito. Singolare è anche il cortocircuito per il quale il sottoscritto se ne ritrova sempre a parlare visto che si ispira alla novella di Gogol di cui ho ampiamente parlato in più riprese su questo blog. Anche per questo motivo ho ritenuto giusto vederlo per intero, visto che la mia memoria lo aveva ormai seppellito talmente tanto in fondo da farmi sorgete il dubbio che non lo avessi mai visto. Ebbene alcuni tratti distintivi sono stati mutuati in maniera palese, a partire dal già citato look da dama in nero della Llorona (Rita Macedo), che è lo stesso di Barbara Steele nella pellicola di Bava, nonché dagli alani tenuti al guinzaglio da entrambi le attrici nella loro prima inquadratura. A questo si aggiunge anche il particolare, che mi aveva molto colpito nel film messicano, degli occhi cavi dello spettro. Questo dettaglio è presente in maniera significativa anche nella Maldición ed era probabilmente immagine1 di tale potenza da colpire anche il regista Messicano.

Il regista Rafael Baledón ha quindi prelevato alcuni elementi di un'altra cinematografia e ha cercato di declinarli secondo la proprio cultura. Questo processo di regionalizzazione del prodotto è più comune di quanto si pensi nella storia del cinema e nasce spesso proprio per supplire alle carenze del prodotto esportato nell'attecchire sul pubblico locale. E' chiaro che la Llorona che i messicani conoscono sin da bambini avrebbe certamente riscosso più successo in quei luoghi rispetto ad una strega della steppa russa diretta da un Italiano. Sarebbe anche ingiusto paragonare i due film, visto che il maestro nostrano è difficilmente eguagliabile a livello tecnico. I suoi proverbiali movimenti di macchina e i suoi ben noti esperimenti visivi in fotografia sono ormai bagaglio di tutto il cinema mondiale ed erano talmente all'avanguardia, che come noto la sua maestria fu riconosciuta con vergognoso ritardo dalle nostre parti. Sarebbe quindi ingiusto pretendere la luna dal pur bravo Baledón. Dotato di regia molto scolastica, ci regala infatti un film che è squisitamente vicino ai classici inglesi della Hammer pictures per teatralità dell'inquadratura e sfruttamento degli interni.

Ci si potrebbe chiedere allora cosa c'è di così messicano in questo che viene considerato a tutti gli effetti uno dei migliori classici del genere gotico. La risposta non è certo nella trama lineare che riguarda una maledizione di famiglia, comune a tante altre storie gotiche, con cui la povera Amalia (Rosita Arenas) deve fare i conti, ma è prima di tutto nella presenza stessa della Llorona. Come detto precedentemente non si può ignorare la storia della figura, perché in questo film il fantasma viene tranquillamente fuso con la figura della Malinche. Nel didascalico racconto che fa la posseduta zia Selma (Rita Macedo) viene mostrato il ritratto di una donna chiaramente Azteca ed appellata per l'appunto Doña Marina. Sintomatiche della visione tipica degli anni sessanta sono le parole pronunciate dalla Macedo:

Il film è poi tipicamente messicano anche nel fare un frullato speciale di tutto il cinema e la psychotronia a disposizione in quegli anni. Si buttino dentro al deserto messicano una villa gotica, ipnotismo fatto con bamboline Voodoo, un servo zoppo con la faccia sfigurata, interpretato dal grande Carlos López Moctezuma attore feticcio per i ruoli da cattivo, e non ultimo un mostro in soffitta dal meraviglioso trucco. All'appello manca solo qualche wrestler, ma ovviamente avrebbe inficiato la riuscita della pellicola e non si dica che i registi di questi film non fossero coscienti del fattore pop e ironico della loro presenza nelle pellicole. Tra gli interpreti sento di dover citare il bambacione Abel Salazar, abbonato a ruoli orrorifici in quegli anni e sul quale certamente tornerò, che interpreta il marito di Rosita Arenas, nonché in un breve ruolo Julissa nota popstar messicana ed apprezzata interprete di telenovelas, come per esempio una delle prime riduzioni di quel Cuore Selvaggio (Corazón salvaje), che impazzò nella versione degli anni 80 anche da noi.

1. In realtà l'occhio cavo e la tortura degli occhi in sé sono un po' una ossessione Baviana e la cosa ritorna in tutto l'arco del film: da quando incominciano a riempirsi e pulsare di bianco mentre la strega cerca di ritornare in vita fino a quando per eliminare i vampirizzati è necessario trafiggergli gli occhi. Questi particolari mi colpiscono profondamente dato che nutro una profonda angoscia ogni volta che vengono presi di mira gli occhi nei film di paura. A seguire due catture dal film italiano, uscito anche in sudamerica con titolo La máscara del demonio, che dovrebbero dissipare ogni dubbio circa la presa in prestito di alcune idee nella pellicola messicana.

2. Al riguardo ho trovato alcune significative copertine realizzate dal grandissimo José Guadalupe Posada di una serie di libri di storia messicana per ragazzi scritti da Heriberto Frias. Di seguito ve ne sono un paio dedicati alla figura chiave della Malinche, ma anche un altro su un evento classico della storia del colonialismo ovvero la caduta e distruzione di Tenochtitlán (capitale dell'impero azteco) da parte degli invasori spagnoli, che fu preannunciata dalla comparsa di una donna vestita di bianco secondo i commentari dell'epoca, che urlava disperata alla ricerca dei propri figli esattamente come la Llorona. Questo per sottolineare come la storiografia e la volontà politica del Messico nazione furono molto forti nel delineare la cultura a venire.

Il film uscito anche sul mercato americano in un dvd ormai introvabile, per conto della mai troppo celebrata etichetta Casanegra col titolo di The Curse of the Crying Woman, nasce come vero e proprio tentativo di gotico sudamericano. Sebbene gli estimatori dell'horror messicano diano giusto risalto al carattere di unicità e al percorso culturale ben scisso dalla restante parte del globo degli autori locali, non si può negare che questo film sia in debito di qualche spunto con molto cinema coevo europeo. Non si tratta infatti dell'esempio più calzante della singolarità rappresentata dal cinema horror messicano, poiché mostra diversi punti di sovrapposizione con un classico del gotico nostrano. La rappresentazione della Llorona con cani al seguito, nero vestita che si aggira tra le nebbie, non può infatti essere casuale, così come la generale atmosfera fatta di nebbie e carrozze che sfrecciano nella notte sono abbastanza insolite per il cinema sudamericano.

Il regista Rafael Baledón ha quindi prelevato alcuni elementi di un'altra cinematografia e ha cercato di declinarli secondo la proprio cultura. Questo processo di regionalizzazione del prodotto è più comune di quanto si pensi nella storia del cinema e nasce spesso proprio per supplire alle carenze del prodotto esportato nell'attecchire sul pubblico locale. E' chiaro che la Llorona che i messicani conoscono sin da bambini avrebbe certamente riscosso più successo in quei luoghi rispetto ad una strega della steppa russa diretta da un Italiano. Sarebbe anche ingiusto paragonare i due film, visto che il maestro nostrano è difficilmente eguagliabile a livello tecnico. I suoi proverbiali movimenti di macchina e i suoi ben noti esperimenti visivi in fotografia sono ormai bagaglio di tutto il cinema mondiale ed erano talmente all'avanguardia, che come noto la sua maestria fu riconosciuta con vergognoso ritardo dalle nostre parti. Sarebbe quindi ingiusto pretendere la luna dal pur bravo Baledón. Dotato di regia molto scolastica, ci regala infatti un film che è squisitamente vicino ai classici inglesi della Hammer pictures per teatralità dell'inquadratura e sfruttamento degli interni.